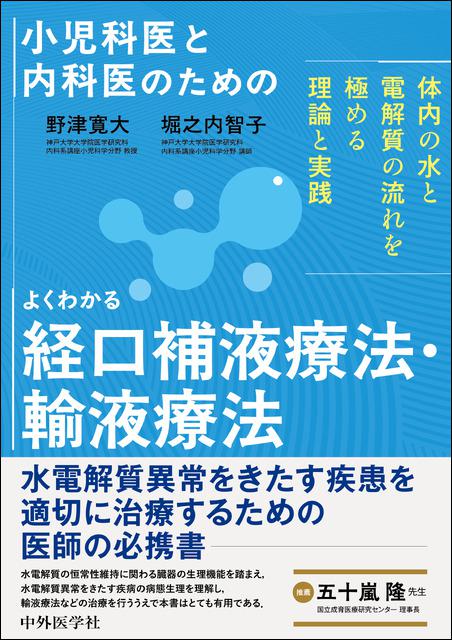

小児科医と内科医のための よくわかる経口補液療法・輸液療法〜体内の水と電解質の流れを極める理論と実践〜

野津寛大 著 / 堀之内智子 著

A5判 140頁

定価3,520円(本体3,200円 + 税)

ISBN978-4-498-24502-0

2025年06月発行

在庫あり

トップページ > 栄養・食事療法・輸液・輸血 > 小児科医と内科医のための よくわかる経口補液療法・輸液療法〜体内の水と電解質の流れを極める理論と実践〜

トップページ > 小児科 > 小児科医と内科医のための よくわかる経口補液療法・輸液療法〜体内の水と電解質の流れを極める理論と実践〜

小児科医と内科医のための よくわかる経口補液療法・輸液療法〜体内の水と電解質の流れを極める理論と実践〜

野津寛大 著 / 堀之内智子 著

A5判 140頁

定価3,520円(本体3,200円 + 税)

ISBN978-4-498-24502-0

2025年06月発行

在庫あり

輸液・電解質異常の“こんなことが整理されていたら良いな”がここにある

腎臓・輸液・チャネル・輸送体のエキスパートによる新感覚の輸液の教科書.「体内の水と電解質の流れ」を軸に,ミクロ(臓器の構造や生理機能)とマクロ(ヒトの体全体)の視点を使い分け,経口補液療法・輸液療法の本質に切り込みます.確立された理論体系やガイドラインの背景や意図を洞察することで実臨床に深みが増し,そして臨床で生じる疑問を理論的に解決したくなる,好循環が生まれる一冊です.