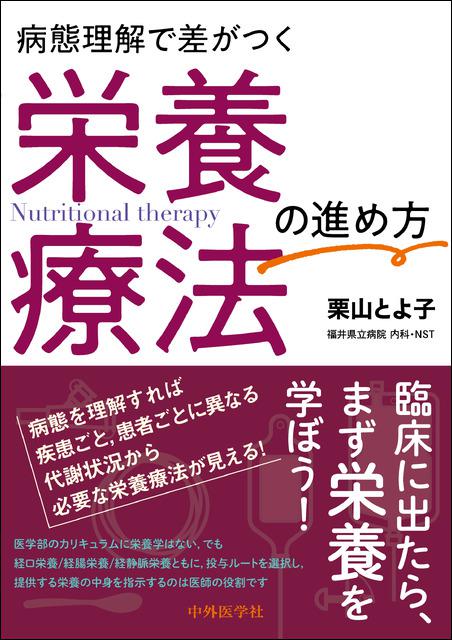

病態理解で差がつく 栄養療法の進め方

栗山とよ子 著

A5判 216頁

定価3,520円(本体3,200円 + 税)

ISBN978-4-498-01804-4

2025年02月発行

在庫あり

トップページ > 栄養・食事療法・輸液・輸血 > 病態理解で差がつく 栄養療法の進め方

病態理解で差がつく 栄養療法の進め方

栗山とよ子 著

A5判 216頁

定価3,520円(本体3,200円 + 税)

ISBN978-4-498-01804-4

2025年02月発行

在庫あり

臨床に出たら,まず栄養を学ぼう!

医学部のカリキュラムに栄養学はない,でも経口栄養/経腸栄養/経静脈栄養ともに,投与ルートを選択し,提供する栄養の中身を指示するのは医師の役割です.

本書では,Part 1基礎編で栄養療法に必要な基本的知見を概説し,ベースとなる栄養管理の組み立て方を記載し,栄養療法の骨格をわかりやすく解説.

Part 2 病態編では,特別な栄養療法の知識が必要な8つの病態(胃切除後,重度の栄養障害,重症妊娠悪阻,心不全,重症熱傷,肝性脳症,腎障害,短腸症候群)を取り上げて,各病態のガイドラインや関連する文献をもとに,代謝の特徴に沿った栄養療法の考え方と具体的な栄養処方を記載.

適切な栄養管理は何か,患者ごとに必要なことが見えるようになる1冊.