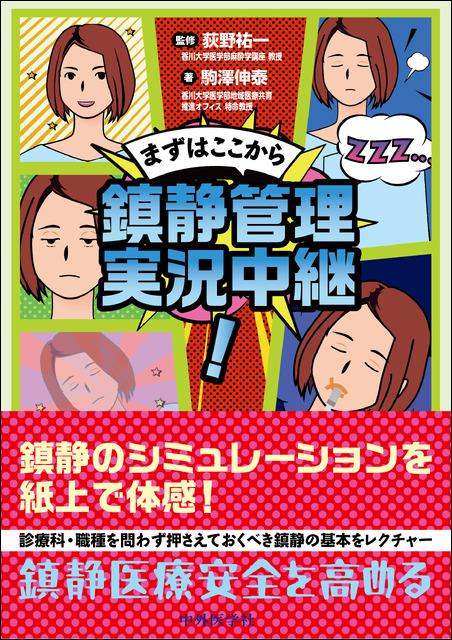

まずはここから 鎮静管理 実況中継!

荻野祐一 監修 / 駒澤伸泰 著

A5判 128頁

定価3,080円(本体2,800円 + 税)

ISBN978-4-498-05618-3

2024年06月発行

在庫あり

トップページ > 麻酔科学・ペインクリニック > まずはここから 鎮静管理 実況中継!

まずはここから 鎮静管理 実況中継!

荻野祐一 監修 / 駒澤伸泰 著

A5判 128頁

定価3,080円(本体2,800円 + 税)

ISBN978-4-498-05618-3

2024年06月発行

在庫あり

鎮静医療の安全性向上のための必携の一冊!

1,500名以上が受講した医学シミュレーション学会の鎮静トレーニングコースを書籍化.鎮静は患者の苦痛を緩和し,診療科や職種を問わずほとんどの医療従事者が関わる一方,一歩間違えれば事故にもつながりかねない危険を伴う医療行為である.本書では鎮静前〜後の評価や薬剤投与,退院時といった場面での危険性とその予防・対応などについて解説.さらに緊急対応システムの整備やシミュレーション講習の開催,トレーニングコースで学修すべきポイントを押さえている.診療科や職種の垣根を超えて鎮静医療の問題点を共有し,安全性の向上させるための第一歩として必読の一冊.