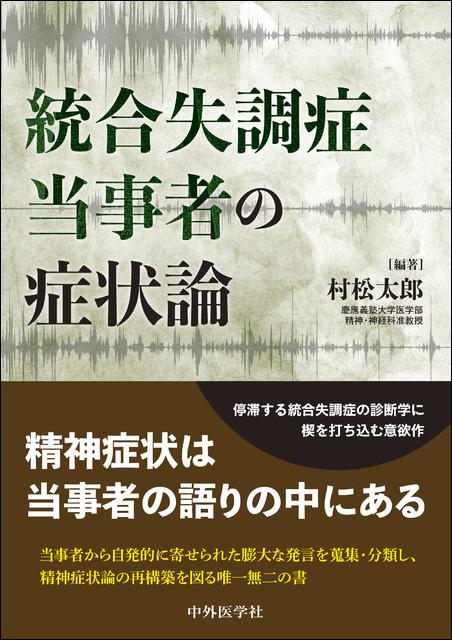

統合失調症当事者の症状論

村松太郎 編著

A5判 240頁

定価3,300円(本体3,000円 + 税)

ISBN978-4-498-22928-0

2021年02月発行

在庫あり

統合失調症当事者の症状論

村松太郎 編著

A5判 240頁

定価3,300円(本体3,000円 + 税)

ISBN978-4-498-22928-0

2021年02月発行

在庫あり

統合失調症当事者が自ら語る幻聴・幻視・妄想の体験談は,本疾患を理解し咀嚼するための手がかりに満ちている.それが医師の誘導によらない自発的な語りであればなおさらである.本書では,Webサイト「Dr林のこころと脳の相談室」に寄せられた統合失調症当事者による膨大な発言を蒐集・分類し,それを基に本疾患の解説を行うことで精神症状論の再構築を図った.